可以這么說,啟境基本算是開啟了華為智能汽車的下一個時代,這項合作的意義,要比造車本身更大。

對華為來說,這是從“賣技術”升級到“共創生態”的分水嶺。

11月20日下午,參加完簡短卻干貨滿滿的梅賽德斯-奔馳科技日活動后,我有一種強烈的感悟涌上心頭:那就是,一個真正有創新實力和底蘊的汽車企業和品牌,真的無需刻意去“炫技”來證明自己。

以“汽車發明者”自居的奔馳,是BBA陣營里的帶頭大哥。但近些年,包括BBA在內的傳統豪華大廠品牌,在輿論聲場上顯然有被國產新勢力“碾壓”的蓋帽之勢。原因無他,因為電動化“戰績”還不太能拿出手。

不僅如此,因為電動化產品的智能化體驗,跟當下中國市場相比還不夠與時俱進,幾乎所有的BBA品牌電動車,都被新勢力玩家(和他們所謂的粉絲)嘲諷為“雜牌電車”。事實上,這從一開始就是一種輿論戰。

正所謂,大音希聲大象無形。

當你真正走進“2025梅賽德斯-奔馳XX科技創新日”活動現場,并認真觀察、聆聽現場釋放的各種技術干貨后,你會猛然發現:像奔馳這樣的老錢品牌和傳統大廠,其實已經將電動化性能車的極致體驗,拉高到我們絕大多數造車新勢力都無法企及的天花板。

那些動輒嘲諷BBA是“雜牌電車”的看客們,到頭來可能會發現:小丑竟然是他們自己。

不可否認,在新能源賽道上,目前中國品牌(包括眾多造車新勢力)的卻是存在一定的搶跑優勢,尤其是在主流家用車市場,大部分市場和份額已經被國產品牌牢牢占據。但如果要將這場爭奪戰上移到高端或豪華戰場,比賽或許才剛剛開始。

以奔馳為代表的BBA,都在更高位的細分市場積蓄力量,以期在合適的時間點打響一場反擊戰。而在發起這場搶奪市場高地的爭奪戰之前,他們需要做好充足的準備,尤其是在關鍵技術和平臺架構層面的預研和儲備。這一點,奔馳很清醒,奧迪和寶馬也同樣心知肚明。

鋪陳了這么多“前言”,我只想說,這場由中國汽車和外資品牌圍繞高性能電動車技術話語權的爭奪好戲,也才剛剛開鑼。

以奔馳品牌為例,在連續發布兩款“XX”為名的概念車后,很多汽車媒體人才回過味兒來:原來奔馳就像水面上的鴨子,雖然表面上看歲月靜好,但水下面的爪子可從來沒停止撲騰。否則你怎么解釋?奔馳一開科技創新日活動,釋放的新信息就是一大堆。

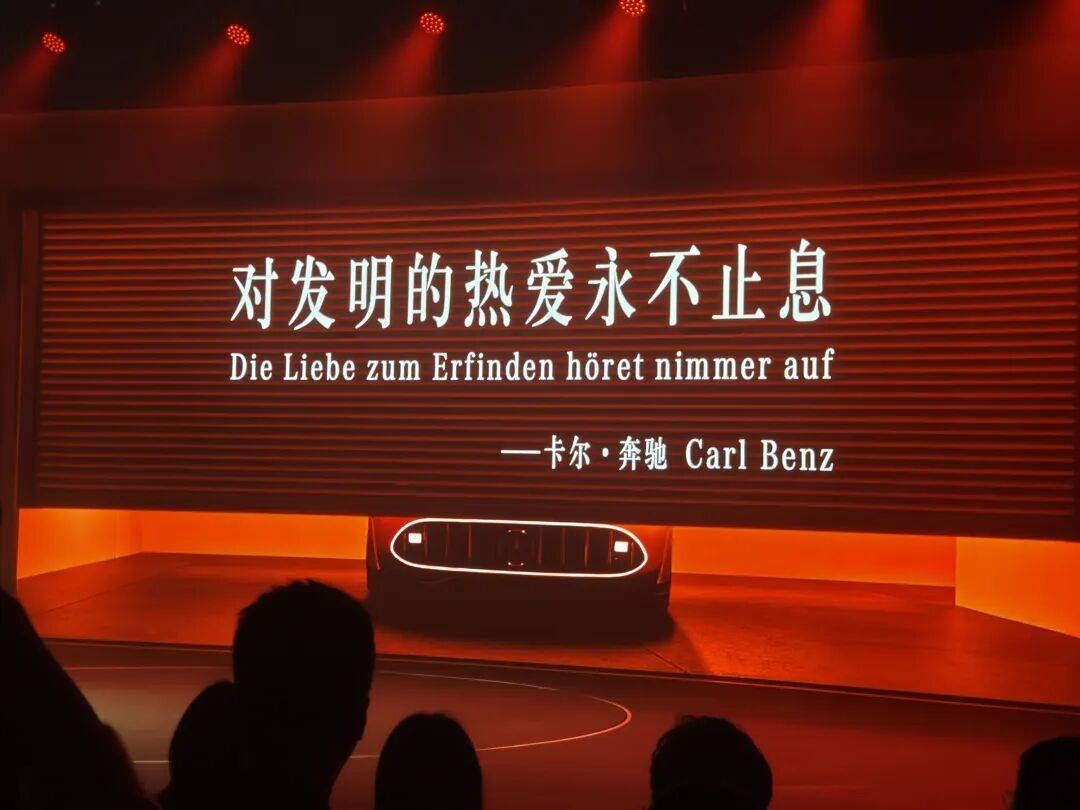

以今年2025廣州車展前夕的科技創新日為例,其主要“秀”出的重磅新車是一款名為“梅賽德斯-概念車”,當然這是它的中國首秀。但猛然一看,這名字感覺既熟悉又陌生,熟悉的“XX概念車”,陌生的是居然跟奔馳高性能子品牌AMG搭上邊了。

好家伙,從概念車名字看,就四個字:不明覺厲!

事實上了解完整個發布后,你才發現,這哪里是簡簡單單發布一款概念車,這是發布一整套針對“如何打造一臺符合新能源時代的純電高性能跑車”的“奔馳方法論”和“奔馳技術包”。沒錯,奔馳發布的概念,很快就要落地量產。

而且,奔馳已經將概念車里部分技術成果的量產時間,牢牢焊死在2026年。如今已經是2025年底,這意味著:保守估計,奔馳留給外界“懵圈”的時間尚不足一年。當然,在官方發布的新聞稿里,奔馳的相關表態也沒有顯得刻意“謙虛”:

“GT XX概念車搭載的軸向磁通電機、靈感源自F1®?的高性能電池,更將于2026年在AMG.EA純電架構平臺的首款量產車型——梅賽德斯-AMG全新高性能四門跑車上實現量產。電動時代的超跑樂趣,由AMG定義,這,很AMG!”

當奔馳喊出“電動時代的超跑樂趣,由AMG定義!”這樣的狠話時,相信法拉利和保時捷都會沒脾氣,奧迪和寶馬也都要將信將疑?什么情況你說定義就定義了?這個技術話語權,是“誰先喊出來就算誰的嗎?”結果當然不是,奔馳這樣一向“老成持重”的大佬級玩家,輕易不會讓自己“出糗”。

瞧瞧人家自研的核心技術寶庫里,到底有多少家底吧?這次奔馳XX科技創新日,揭開了部分面紗,卻給外界一個“管中窺豹”的機會。你以為奔馳只是發布了一款AMG GT XX概念車,其實人家是打造了一個高性能車的平臺——AMG.EA平臺,背后自研的核心技術包括但不限于:

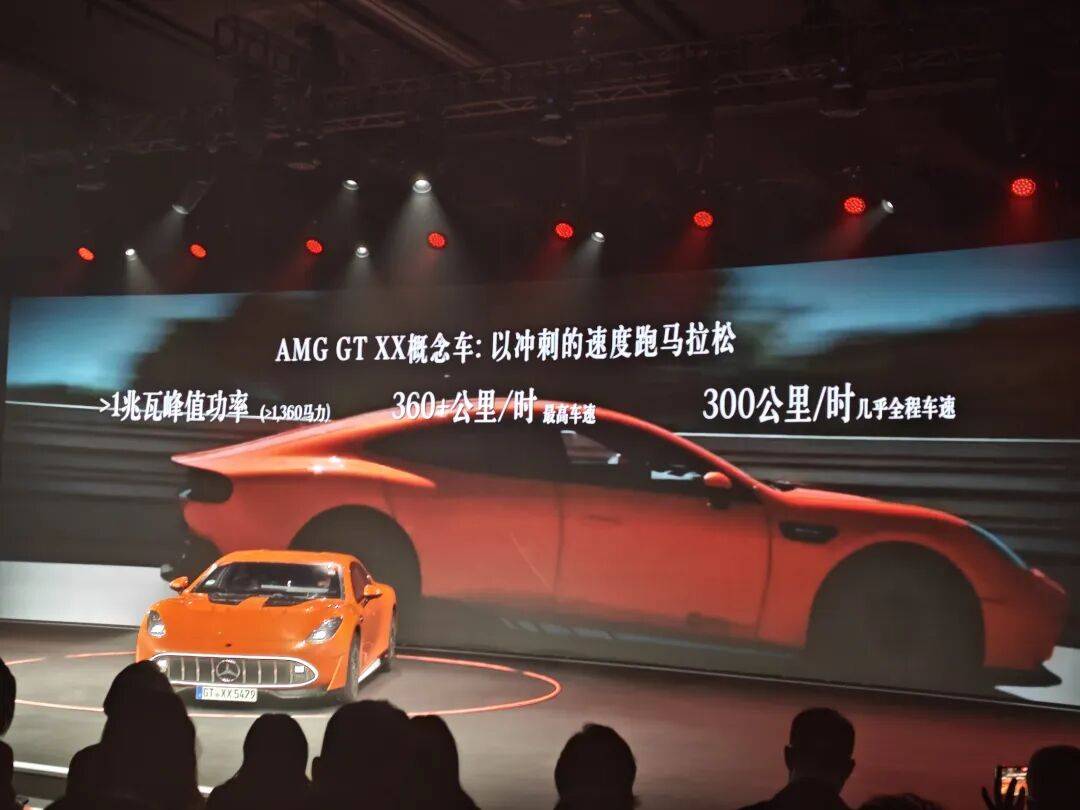

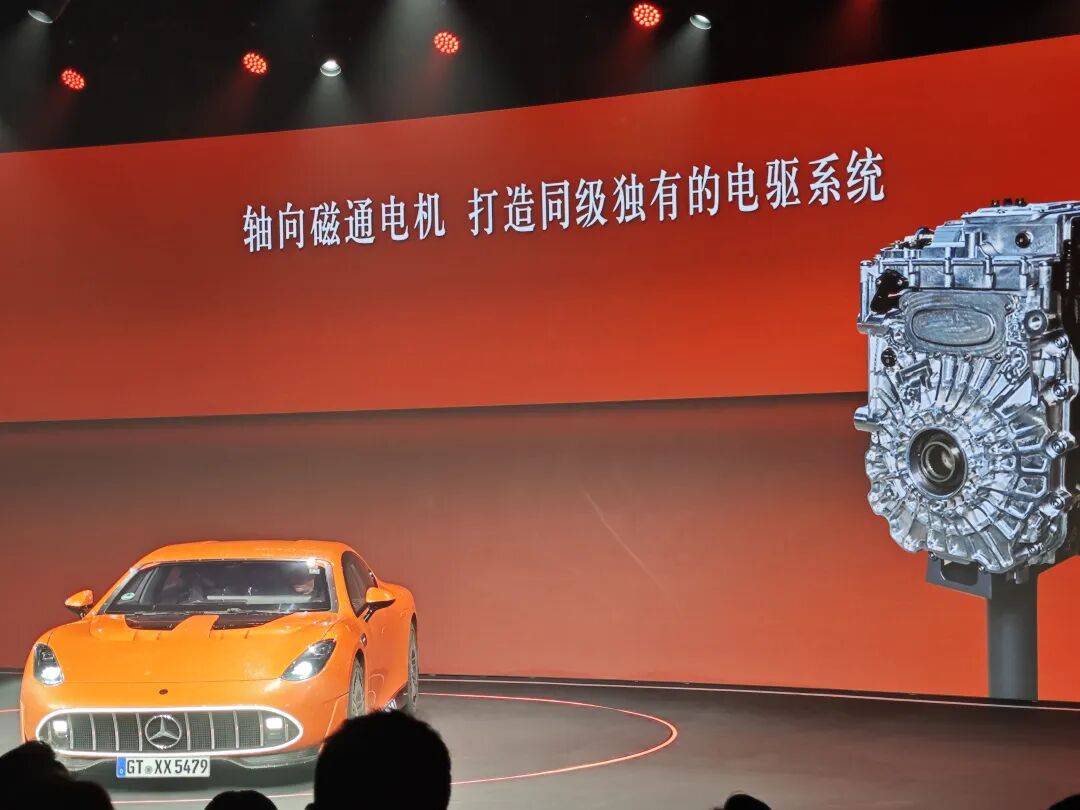

創新的軸向磁通電機和電芯直冷技術。

這兩項關鍵技術成果要解決的,是打造車一臺高性能純電跑車的歷史性難題,且不管是法拉利還是保時捷都無法“繞道”規避的技術難題——純電高性能車型性能、耐久不兼得的矛盾。雖然在打造一臺高性能純電跑車的道路上,要解決的矛盾問題很多,但這個是核心主要矛盾。

誰抓住并解決了這個核心矛盾,誰就牽住了牛鼻子,可以說占領了相關領域的技術創新制高點。從奔馳率先發布的AMG GT XX概念車及其背后的AMG.EA平臺來看,奔馳至少在BBA陣營里率先攻克了這道技術難題,所以才有一出場便“在真實賽道上打破25項性能紀錄”。

奔馳是如何解決一臺高性能純電跑車想要的“性能強+高耐久”——“魚和熊掌”都兼得的問題的呢?一句話簡單回答:技術創新+長期專研!比如,AMG GT XX概念車首次將源自F1®的驅動科技如電芯直接冷卻技術,以及軸向磁通電機等前瞻科技應用于純電車型上。

不同于一臺純電家用車的使用場景,一臺高性能純電跑車的使用場景更極致更嚴苛,比如大多數在封閉賽道或戶外拉力賽場。因此,在涉及“三電”(電池、電機和電控)核心技術指標上,其要求和標準二者完全“不可同日而語”。因此,靠短期技術整合或攻關,往往難以企及。

外界鮮為人知的是,奔馳為了等來這一天,已經在極限挑戰中暗自努力了十多年。

比如奔馳早在2010年,就率先推出了旨在探索純電高性能場景的SLS AMG E-CELL和SLS AMG Coupé Electric Drive電動跑車,到直接應用F1®高性能混動技術的AMG ONE和AMG GT 63 S E PERFORMANCE的誕生,其掌握的高性能純電超跑應具備的“三電”核心技術也持續迭代。

另外,早在2013年,AMG旗下的首款純電跑車SLS AMG Coupé Electric Drive上,就已應用了源自F1®?科技的高性能電池,而在GT XX概念車上,依托在正負極材料應用上的大膽創新,全新四元電池能量密度高達300瓦時/千克,上車超800V架構后可實現平均充電功率超過850千瓦。

這意味著,充電只需約5分鐘即可增加400公里續航(WLTP工況),這樣的補能速度已經接近甚至趕超燃油車。而在全新四元電池、電芯直接冷卻系統和800伏高壓架構三項核心技術加持下,GT XX概念車一舉攻克了一臺高性能純電跑車所需的“高功率、持續輸出與高效補能”三大歷史性難題。

據說,為驗證整套動力系統在極限條件下的工程成熟度,AMG在意大利納多(Nardò)測試賽道進行了一場“極限挑戰”。

GT XX概念車以平均300公里/小時的速度,連續行駛7天13小時24分鐘07秒,總里程達到40075公里(約等于赤道周長),刷新25項世界紀錄;其中包括以5479公里的成績,刷新了電動車24小時最長行駛里程紀錄,較原紀錄提升1518公里,增幅約38%。

可以說,GT XX概念車的亮相,意味著奔馳在高性能純電超跑賽道上,已經在核心技術研發上,領先諸多競爭對手一個身位,與此同時,概念車亮相不久便可投入量產,更意味著奔馳已經跑通相關技術成果“從賽道到街道”的大規模制造流程。

當純電動車的性能天花板,已經被自研的核心“三電”技術撐起來后,奔馳轉型電動化就不用像其他跨國車企一樣——要么連滾帶爬要么求助于中方合作伙伴。這種“從從容容”是一家“百年老店”品牌,區別于其他新造車玩家的重要底氣。更是在智電時代自主詮釋“電動豪華”的立論依據。

至于中國用戶期待的相對于全球其他市場而言的,更偏向智能化的用車體驗,完全可以通過跟中國本土的科技公司合作,整合優勢資源為我所用。在這個領域,最新國產的純電CLA已經打了個“樣”——通過跟momenta合作攻克智駕輔助技術,一步到位站穩頭部陣營。

當然,像奔馳這樣的大廠,肯定不會“只著眼于整合外來技術”。奔馳通過自研的MB.OS操作系統,加上800V電子電氣架構,給自己和中國科技公司的“合縱連橫”鋪平了底層架構的地基——這種起步就高于其他傳統汽車大廠的強大“適配”能力,是奔馳在智電時代轉型的核心競爭力。

當然,在為純電動高性能車拉高技術天花板上,奔馳的AMG GT XX概念車確實居功至偉;但在此之前,奔馳發布的另一款主攻“能效是硬通貨”的概念車——奔馳XX科技項目的首個成果“VISION EQXX能效概念車”,其技術貢獻同樣至關重要。

這款概念車讓奔馳收獲了制造一臺高效能純電動車的“基礎能力”——其解決的核心問題聚焦“續航里程不實、高速電耗過高與冬季能耗過高”。

通過高效驅動單元、太陽能電池、神經形態計算等多項創新,VISION EQXX能效概念車實現從整車能效到AI計算能效的全面突破。在三次真實道路續航挑戰中,其在滿電情況下均行駛超1000公里,其能效讓雷軍直呼“太變態”。

基于該款概念車的核心技術成果落地,所打造的首款重磅量產車型,就是不久前剛剛在中國量產的全新奔馳純電CLA——與概念車同源的800伏電氣架構、碳化硅逆變器與多源熱泵,加上采用創新化學成分的高壓電池和同級唯一的電動兩擋變速箱,實現同級超低能耗(10.9千瓦時/100公里)。

毫無疑問,這兩款概念車的如期到來,有效地解決了像奔馳這樣的百年老店、傳統大廠的轉型焦慮。而這背后,是奔馳站在未來審視當下的前瞻性布局和決策——你可以懷疑奔馳轉型的速度和節奏,但不能懷疑這些百年大廠駕馭產業周期的前瞻眼光和戰略定力。

為應對全球汽車產業百年未有之大變局,奔馳早年啟動了全新的“XX科技項目”。

而我們看到的兩款概念車的如期到來,正是該技術創新項目逐一落地的成果“預演”。從首款推出的VISION EQXX能效概念車,到今年廣州車展前揭幕的第二款AMG GT XX概念車,說明奔馳已經拿到了從基礎能效到性能天花板的所有核心技術的“通關密碼”。

在奔馳內部語境中,“XX”分別代表了“X-Factor”和“X-Divisional”,前者象征突破常規、敢于顛覆的創新思維,后者代表跨領域、跨團隊的協作模式。兩者代表創新領域的兩種“變量因子”可謂相輔相成,才能讓創新從單點突破走向系統協同,讓奔馳從容駕馭變局。

所以,真正的武林高手,無需刻意“炫技”!正如梅賽德斯-奔馳,因為無論在技術家底和未來儲備上,都足夠從容應對未來變局。